有名的人总是相似的

默默无闻的人却各有个的故事

一针一线,

一丝一锦,

露与藏、虚与实、感与性,

东方女性的美,

在旗袍面前,

不分年龄、没有迟暮。

寇琳,第一次见她是拍摄当天,在她大理租来的小院。一个如往常白云朵朵阳光温暖的早晨,兔子在草坪上吃草,女儿在屋里爸爸做的秋千上玩耍,院子里的竹叶和花瓣上的露水还没来得及化开,反射着阳光一闪一闪。这就是寇琳现在的生活,也是她来大理的原因。

寇琳在大理的高定平裁旗袍工作室也是近半年的事,但策划并准备却用了三年多的时间。这一念是源于女儿的出生和对改变现状的渴望。

“

有了女儿之后,各种原因的驱使,我和先生便下了离开北京的决定。但在要改变前做好充分准备大概是我性格里的一种特质。源于一直伴随着我的爱好和在先生的鼓励下,三年前去到了北京服装学院进修。这段重返校园的生活,不但治愈了我的产后抑郁,也让我找到了下半生的方向。”

在北服学习的过程中让寇琳接触了中国传统裁剪方式:平面裁剪旗袍。无论是裁剪方式、制作工艺以及穿着的气质,和现在的改良旗袍大相径庭。并了解到旗袍并不是餐馆服务员身上的工作服,也不是迎宾小姐的制服,更不是开到大腿根的袍衩。

真正的旗袍是连肩连袖,而不是西式裁剪的破肩绱袖;是包容含蓄的柔美,而不是前凸后翘的生硬;是配色典雅,而不是大红大绿;是盘扣点睛,而不是傻大粗犷。

是林徽因的睿智、宋美龄的端庄、张爱玲的一生追求;是民国女性对自我解放的一种呼唤,是衣衫里的民国范儿。而一件这样的旗袍需要将近一个月的时间,必须经过几十多道工序,上万针的手工缝制才能完成。

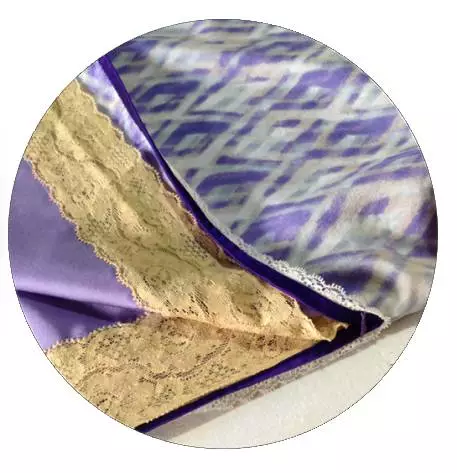

这件是寇琳仿照北京服装学院的民族服饰博物馆里一件藏品老旗袍制作的,面料采用真丝冠乐皱,里衬和滚边都采用真丝面料,这样穿着也更舒适。这件的难点在于“镶”的一圈蕾丝花边,工艺繁琐。滚边采用的线绲也曾在民国风靡一时。

藏品图

传统缝裁剪方式——平面裁剪

传统的平面式裁剪,不用打版,把测量的二十多个人体数据在平铺的面料上画线。再通过推归拔烫,来形成对体型的迎合,不但能显现出人体曲线,还能通过这种工艺来起到包容体型不足的作用。所以不管高矮胖瘦,可以说没有不适合穿平裁旗袍的女性。

▲

寇琳旗袍生活照

老月份牌里的旗袍

▼

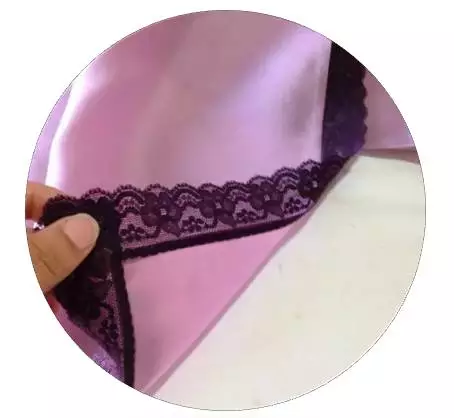

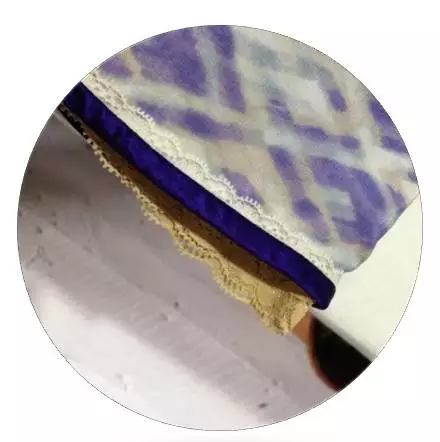

可以看到,老月份牌里的旗袍很常见的在下摆处隐约透出蕾丝花边。这样的设计,不但透着中国女性的柔美,更是一种考究,是一种含蓄美。

制作里衬下摆花边也是一道复杂的工序,现在的旗袍很少有人这样做了,大概是因为机器不能做到加了蕾丝花边的里衬能够对齐面料下摆,而传统工艺手工制作则费时费力。

旗袍里衬下摆的蕾丝花边

袖口露出的里衬蕾丝花边

手工缝制里衬的蕾丝花边

旗袍最繁琐的一个步骤也是点睛部分,就是制作盘扣。盘扣分为花扣和一字扣。花扣也还分为软扣和硬扣。从面料刮浆到裁剪布条,再手工缝制作盘口的扣条。说到手工缝制,在制作的过程中寇琳也尝试过用缝纫机制作扣条,可做出的扣条不但粗细不均,还生硬不平滑,不如手工缝制的扣条做的盘扣柔软顺滑。

手工缝制软口扣条

制作好的一对软扣

完成

制作硬扣的扣条

制作花扣的硬扣会更复杂一些,需要把铜丝固定并隐藏在裁好的布条里,铜丝采用的是制作掐丝珐琅的扁铜丝,这样能更好的固定花扣的形状。根据面料的花色,花扣也可以做的更丰富。

坐在木石结构的老房子改造的工作室里,寇琳手拿针线,一针针的缝制旗袍,时间的流逝似乎跟她没有了关系,心也变得无比平静,大概这就是她一直坚持并热爱它的原因。

我问寇琳,你打算以后定居在大理吗?她没有给出明确的回答,因为有柴米油盐的生活要过,有孩子的成长要考虑,有现实的琐碎要解决。

“

但每天做活儿累了,出门走到屋后,看看蓝天白云下的田野或在院子里晒着太阳看女儿自在玩耍……这不就是我一直向往的生活吗?活在当下吧!”寇琳说

关于旗袍

就民国旗袍来说,出现在20世纪20年代的时尚之都上海,从开始的倒大袖宽身过膝的女学生装,到人人都穿的拽地收身旗袍,在当时上海的大街小巷都会有旗袍的青艳身影。这流行甚至影响到了全国,并在1929年被定为当时的国服。这种全民穿旗袍的年代一直延续到20世纪50年代初,后来因为各种原因,退出了大陆女性日常生活的舞台,并形成了几十年的断代期。

1978年以后,旗袍似乎又悄然的回到了大陆女性身上。并在20世纪90年代受到西方设计师的青睐,纷纷在自己的品牌设计中加入旗袍元素。直到现在,旗袍演变成了类似“超短裙”或是到大腿根的高开叉,更暴露,更紧身,更西化的服装。现代人已经遗忘了曾为国服旗袍的概念。此时的旗袍,似乎再也找不到民国时旗袍的韵味。

当然,也不能片面的说改良旗袍不好,民国20s到40s年代的旗袍,本身就是受当时历史文化背景,及西方思想,文化影响慢慢改良、演变而产生的;但当时仍然保留中国传统工艺和传统平面裁剪方式,以及相对高雅的配色和审美。

现代的所谓改良旗袍经过了几十年的断代,变得只是拥有一些中国元素的西式裙装或礼服,还有被误导的审美。

以前的人都是用手工缝制衣服。富裕些的家庭请裁缝来做,平常百姓家都是女人们的活计;以前也惜物,一件旗袍甚至可以传世。流水线的生产,虽提高了制衣速度,却失去了对一件衣服的尊重。这样一件经过几十道工序,千针万线手工缝制的旗袍,除了比较结实耐穿以外,希望也能唤醒人们对一个物品或一件衣服的珍惜。

——寇琳

寇琳所做的旗袍都为量身定制,坚持遵循中国自己的裁剪方式:平面裁剪,以及90%手工缝制。裁剪过程加以适当的放松量,以保证不过度包裹身体,通过推归拔烫等细节的处理来显现腰身和规避缺点;适当运用传统镶嵌绲的形式,不过度修饰和重工绣花,化繁为简,是平常中的奢华。采用轻薄垂坠的真丝,羊毛等高级面料以及简单、高雅的配色。使旗袍简单又不失正式,素朴而又轻奢,淡雅又清贵,这才是旗袍之气质。

(本文转载自搜狐)